Fév, 2026

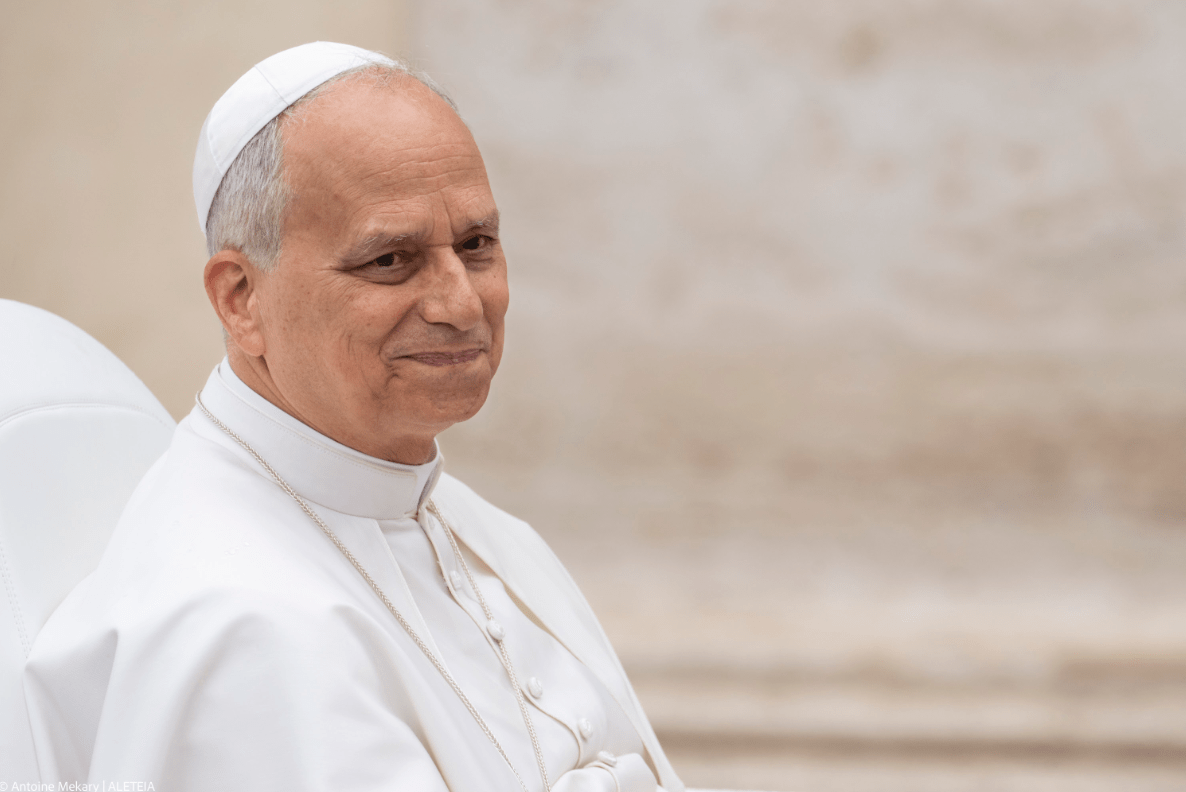

Un mois après le tragique incendie de Crans-Montana qui a fait 41 morts et 115 blessés, le pape Léon XIV a adressé une lettre en français aux victimes et proches de victimes. «C’est avec émotion que je m’adresse à vous tous qui êtes réunis dans la peine et la douleur (…) Vous avez perdu un être cher, ou bien l’un de vos proches souffre encore – peut-être pour longtemps – de ses blessures qui le marqueront pour la vie», a-t-il déploré en préambule.

Le souverain pontife explique ensuite vouloir «simplement» leur «manifester (s)a proximité et (s)a tendresse, avec celles de toute l’Église qui, par sa présence maternelle désire – autant qu’il est possible – porter avec vous le fardeau, et qui prie le Seigneur Jésus de soutenir votre foi dans l’épreuve». Pour les victimes et familles chrétiennes, le pape a formé le vœu qu’ils trouvent «auprès de (leurs) prêtres et de (leurs) Communautés chrétiennes les secours fraternels et spirituels que vous cherchez pour surmonter la peine et garder courage».

Pour les aider à supporter leur douleur et surmonter le «sentiment d’abandon», Léon XIV affirme les confier «à la Vierge Marie, Notre-Dame-des-Douleurs». «(Elle) vous serre sur son cœur et vous invite à regarder avec elle la Croix, sur laquelle son Jésus bien-aimé a souffert lui aussi, et a donné sa vie». Le pape les invite à se reposer sur «l’espérance de revoir un jour ceux que vous avez perdus, l’espérance aussi que, dès ici-bas, se lèvera pour vous un jour nouveau, et que la joie reviendra dans vos cœurs».

«Soyez-en absolument certains, comme l’affirme saint Paul : ni la mort, ni la vie, ni le présent, ni l’avenir, ni les épreuves, ni la séparation, ni la souffrance… rien ne pourra, vous et vos êtres chers, vous séparer de l’amour de Dieu qui est dans le Christ (cf. Rm 8, 38). Et rien de ce que vous avez vécu de beau et d’heureux avec eux n’est perdu pour toujours ; rien n’est fini !», a-t-il insisté.

Enfin, le souverain pontife confie prier pour que les victimes et leurs proches reçoivent «la force et le courage de persévérer» et demande «au Seigneur le repos de vos défunts et le soulagement de ceux que vous aimez». «Je vous donne de grand cœur une affectueuse Bénédiction Apostolique», conclut-il.

Quinze jours après l’incendie du Constellation, le pape américain s’était mobilisé pour soutenir les survivants et leurs familles. Il avait reçu en audience privée au Vatican une vingtaine de proches de victimes.

Tribune des évêques de France sur la fin de vie

À l’approche de l’examen par le Sénat du projet de loi sur la fin de vie, le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France prend la parole. Dans une tribune publiée le 14 janvier 2026, les évêques appellent à une réflexion profonde sur le sens du soin, de la solidarité et de la dignité humaine.

Dans les prochains jours, le Sénat examinera une proposition de loi instituant un « droit à l’aide à mourir ». Ce débat engage notre société dans ce qu’elle a de plus intime et de plus grave : la manière dont elle accompagne ses membres les plus vulnérables jusqu’au terme de leur vie.

Nous, évêques de France, voulons redire notre profond respect pour les personnes confrontées à la fin de vie, à la maladie grave ou incurable, à la souffrance et à la peur de dépendre des autres. L’Église a une longue expérience d’accompagnement des malades ou des personnes en situation de handicap, des aidants, des soignants, des aumôniers d’hôpitaux ou d’Ehpad, et nous entendons l’angoisse de celles et ceux qui redoutent la douleur, la solitude ou la perte de maîtrise. Nous rencontrons directement cette angoisse, quand des personnes proches, des membres de nos familles, des fidèles de nos diocèses, y sont confrontés et nous la partagent. Ces peurs sont réelles. Elles appellent des réponses humaines, fraternelles, médicales et sociales à la hauteur.

Depuis plus de vingt-cinq ans, la France a fait un choix singulier et précieux : refuser à la fois l’acharnement déraisonnable et la mort provoquée, en affirmant à la fois le droit de ne pas souffrir et le devoir d’accompagner la vie jusqu’au bout. Les lois successives, jusqu’à la loi Claeys-Leonetti et, aujourd’hui, la nouvelle loi en cours d’élaboration pour l’égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs, dessinent une « voie française » cohérente, reconnue, fondée sur le développement de la culture palliative, la prise en compte de la parole du patient, les directives anticipées et la possibilité de la sédation profonde et continue, non pour donner la mort mais pour soulager la douleur.

Les soins palliatifs sont l’unique bonne réponse aux situations éprouvantes de la fin de vie et nous exprimons ici notre reconnaissance aux élus qui, par leur vote, soutiennent l’actuelle proposition de loi pour l’égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs. Beaucoup de soignants engagés dans cette voie témoignent que la prise en considération de la personne en fin de vie ou malade, dans sa dimension physique, mais aussi psychologique, relationnelle et, le cas échéant, spirituelle, telle que le proposent les soins palliatifs, entraîne quasiment toujours chez les patients en fin de vie la disparition des demandes à mourir. Car même derrière une demande de mort, c’est souvent le désir de vivre qui se dit. Pour permettre à tous d’accéder aux soins palliatifs, l’Église, qui est déjà présente dans le monde hospitalier et la pratique des soins, est prête à apporter sa contribution au développement de la culture palliative, en intensifiant son engagement sur le sujet.

Dès lors, une question s’impose : pourquoi une nouvelle loi ? Si l’« on meurt mal en France », comme on l’entend parfois, ce n’est pas parce que l’administration d’une substance létale aux patients n’est pas encore autorisée, mais parce que la loi existante est insuffisamment appliquée et que l’accès aux soins palliatifs demeure très inégal sur le territoire national. Aujourd’hui encore, près d’un quart des besoins en soins palliatifs ne sont pas couverts. Comment proposer la mort comme une option, quand l’accès effectif au soin, au soulagement de la douleur (les progrès médicaux permettent de venir à bout de quasiment toutes les douleurs réfractaires), à la présence humaine et à l’accompagnement n’est pas garanti pour tous ?

Légaliser l’euthanasie ou le suicide assisté changerait profondément la nature de notre pacte social. Derrière des mots qui se veulent rassurants se cache une réalité que le langage tend à dissimuler. Présenter l’euthanasie et le suicide assisté comme des actes de soin brouille gravement les repères éthiques. On détourne les mots de leur véritable sens pour mieux anesthésier les consciences : ce brouillage n’est jamais neutre. On ne prend pas soin de la vie en donnant la mort.

Nous refusons en particulier l’instrumentalisation de notions essentielles telles que la dignité, la liberté ou la fraternité.

Nous rappelons avec force que la dignité d’une personne humaine n’est pas variable selon son état de santé, son autonomie ou son utilité sociale ; elle est inhérente à son humanité, jusqu’au bout. Elle est inaliénable.

La liberté, quant à elle, ne peut être pensée de manière abstraite, comme si la souffrance, la peur, la solitude ou la pression sociale n’avaient aucun impact sur le discernement. La demande d’en finir avec la vie n’est-elle pas une demande d’en finir avec une vie qui ne correspond plus aux critères socialement normés : être en bonne santé, utile, valide et ne pas représenter un poids financier a priori lourd ? La liberté ainsi conçue risque de devenir une pression silencieuse, surtout pour les plus fragiles. La liberté de tout individu doit aussi être envisagée dans sa dimension relationnelle : nous sommes interdépendants et les choix des uns engagent les autres. Faire porter un choix de mort à un malade, à une famille, à une équipe médicale formée pour soigner et non pour tuer, c’est nier le mystère de communion qui nous lie les uns aux autres. Paul Ricoeur invitait à « penser à la responsabilité qu’on a des autres, qui sont confiés à notre soin et à notre garde, et pas seulement à la responsabilité qu’on a à l’égard de soi-même. » [1]

Enfin, évoquer une « loi de fraternité » quand il s’agit de faire mourir, de donner la possibilité de s’administrer une substance létale, ou d’inciter un soignant de le faire contre sa conscience, est un mensonge. La fraternité, valeur centrale de notre République, ne consiste pas à hâter la mort de ceux qui souffrent ou à forcer des soignants à la provoquer, mais au contraire à ne jamais abandonner celles et ceux qui vivent ces moments si difficiles et douloureux. La fraternité invite à refuser définitivement la tentation de donner la mort, et, dans le même temps, à s’engager résolument pour développer effectivement les soins palliatifs sur tout le territoire, à renforcer la formation des soignants, à soutenir les aidants, à rompre la solitude et à reconnaître que la vulnérabilité fait partie de la condition humaine.

Aussi, nous appelons solennellement les responsables politiques à mesurer la portée anthropologique, sociale et éthique de leurs débats et de leurs votes. Nous comptons sur la décision personnelle et courageuse de nos élus nationaux. La vie, à toutes ses étapes et jusqu’à la fin, n’est pas une cause que l’on porte comme une autre, avec des idées toutes faites et l’orgueil de nous croire tout-puissants, mais un mystère à accueillir, avec une écoute attentive de ceux que la souffrance transperce et avec humilité : il faut beaucoup d’humilité pour un peu d’humanité.

Notre motivation n’est pas d’abord ni exclusivement confessionnelle. Nous voulons donner un écho à l’inquiétude profonde exprimée par de très nombreuses personnes malades, personnes en situation de handicap, familles ou soignants. Avec cette proposition de loi, ces derniers seraient encore en première ligne et sommés de poser des actes contraires à l’éthique du soin et au pacte de confiance qui les lie aux patients et à leurs familles ou leurs proches. Le risque est grand de mettre à mal la relation de confiance entre le soignant, le soigné, son entourage proche.

Le vote qui se présente aux représentants de la Nation n’engage donc pas seulement un choix individuel, mais un choix de société. Car au-delà de « l’aide à mourir », c’est la question du sens de la vie, de la souffrance et de la mort qui se pose à nous. Une vie humaine, aussi affaiblie soit-elle, peut-elle décemment être considérée comme inutile au point de s’en débarrasser ? Sommes-nous des êtres parfaitement autonomes ou des personnes qui faisons alliance pour prendre soin les unes et les autres ? L’inquiétude humaine aux confins de la mort est-elle une absurdité à effacer ou une condition de notre existence, à soulager et à accompagner ?

Nous croyons qu’une société grandit, non pas lorsqu’elle propose la mort comme solution, mais bien lorsqu’elle se mobilise pour accompagner la fragilité et protéger la vie, jusqu’au bout. Le chemin est exigeant, certes, mais c’est le seul qui soit véritablement humain, digne et fraternel.

[1] Paul Ricoeur, Accompagner la vie jusqu’à la mort, Esprit, mars-avril 2006, p. 320

Les évêques du Conseil permanent de la Conférence des évêques de France (CEF)

Cardinal Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille et président de la CEF

Mgr Benoît Bertrand, évêque de Pontoise et vice-président de la CEF

Mgr Vincent Jordy, archevêque de Tours et vice-président de la CEF

Mgr Pierre-Antoine Bozo, évêque coadjuteur de La Rochelle

Mgr Sylvain Bataille, archevêque de Bourges

Mgr Nicolas Brouwet, évêque de Nîmes

Mgr Alexandre de Bucy, évêque d’Agen

Mgr Jacques Habert, évêque de Bayeux et Lisieux

Mgr Alexandre Joly, évêque de Troyes

Mgr Laurent Le Boulc’h, archevêque de Lille

Mgr Luc Meyer, évêque de Rodez

Mgr Pierre-Yves Michel, évêque de Nancy

Mgr Didier Noblot, évêque de Saint-Flour

Mgr Laurent Percerou, évêque de Nantes

Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Paris

Mgr Pascal Wintzer, archevêque de Sens-Auxerr

Devant le corps diplomatique accrédité auprès du Saint-Siège, le pape Léon XIV a défendu les droits humains fondamentaux, qui ne doivent en aucun cas être restreints « au nom d’autres droits dits ‘nouveaux' ». Un discours de vœux sans détour, plaçant la défense de la vie au cœur des préoccupations du Pape pour l’année 2026.

Dans son premier discours de vœux de Nouvel an au corps diplomatique accrédité près le Saint-Siège, ce 9 janvier 2026, Léon XIV a longuement défendu les droits humains fondamentaux – droit à la vie, droits d’expression, de liberté de conscience, de liberté religieuse. Il a aussi exhorté à soutenir l’institution de la famille et a appelé les États à donner la priorité aux politiques de soutien des naissances. Au fil de sa longue intervention de près de trois quarts d’heure devant les ambassadeurs du monde entier, le Pape a, comme le veut la coutume, brossé les contours des orientations diplomatiques du Saint-Siège, exprimant sa sollicitude à l’égard des conflits qui secouent le globe.

Après le discours d’introduction de l’ambassadeur chypriote George Poulides, doyen du Corps diplomatique, le Pape a pris la parole en anglais, s’inspirant des idées clés de l’ouvrage La Cité de Dieu de son maître spirituel saint Augustin pour sa réflexion. Ce dernier affirme que le chrétien, même s’il vise « la cité céleste », n’est pas étranger au monde politique et cherche à appliquer l’éthique chrétienne, inspirée des Écritures, au gouvernement civil.

À une époque « tellement troublée par un nombre croissant de tensions et de conflits », et par une « profonde réorganisation des équilibres géopolitiques et des paradigmes culturels « , le Pape s’est préoccupé de « la faiblesse du multilatéralisme sur le plan international ». Il a appuyé le rôle des Nations Unies, souhaitant qu’elles soient « plus orientées et efficaces dans la poursuite non pas d’idéologies, mais de politiques visant à l’unité de la famille des peuples ».

Le chef de l’Église catholique a longuement insisté sur le respect du droit international humanitaire qui « ne peut dépendre des circonstances et des intérêts militaires et stratégiques ». « Il doit toujours prévaloir sur les velléités des belligérants », a-t-il martelé en dénonçant leur « grave violation » dans la destruction d’hôpitaux, d’infrastructures énergétiques, ou encore d’habitations. Il a aussi condamné « toute forme d’implication des civils dans les opérations militaires ».

Léon XIV a vu dans le contexte social actuel « un véritable ‘court-circuit’ des droits humains ». « Le droit à la liberté d’expression, à la liberté de conscience, à la liberté religieuse et même à la vie subissent des restrictions au nom d’autres droits dits ‘nouveaux' », a-t-il dénoncé.

Il a diagnostiqué une perte de connexion entre les mots et la réalité dans la société actuelle, ainsi que l’existence d’une « ambiguïté sémantique », estimant que redécouvrir le sens des mots était « l’un des premiers défis de notre époque », afin que chaque terme soit ancré « dans la vérité ». Une orientation nécessaire pour garantir la liberté de parole et d’expression, a-t-il ajouté, constatant en Occident « un nouveau langage à la saveur orwellienne qui, dans sa tentative d’être toujours plus inclusif, finit par exclure ceux qui ne se conforment pas aux idéologies qui l’animent ».

« L’objection de conscience n’est pas une rébellion, mais un acte de fidélité à soi-même.

Le propos de Léon XIV a aussi porté sur la liberté de conscience, laquelle « semble faire l’objet d’une remise en question accrue de la part des États, y compris ceux qui se déclarent fondés sur la démocratie et les droits de l’homme ». « L’objection de conscience n’est pas une rébellion, mais un acte de fidélité à soi-même », a-t-il déclaré en citant le refus du service militaire au nom de la non-violence ou le refus de pratiques telles que l’avortement ou l’euthanasie pour des médecins et des professionnels de santé.

Autre droit que le Pape a vu comme menacé : la liberté religieuse. Condamnant à nouveau « toute forme d’antisémitisme », il a plaidé pour le « plein respect de la liberté de culte pour les chrétiens et les croyants de toutes les religions ». Léon XIV a protesté en particulier contre la persécution des chrétiens qui « reste l’une des crises des droits humains les plus répandues à l’heure actuelle », touchant un chrétien sur sept dans le monde. Il a mentionné le Bangladesh, la région du Sahel et le Nigeria, ainsi que le « grave attentat terroriste perpétré en juin dernier contre la paroisse Saint-Élie de Damas, sans oublier les victimes de la violence djihadiste à Cabo Delgado, au Mozambique ».

Léon XIV a consacré une longue partie de son discours à la protection du droit à la vie, « le fondement incontournable de tout autre droit humain ». « Une société n’est saine et avancée que lorsqu’elle protège le caractère sacré de la vie humaine et s’efforce activement de la promouvoir », a-t-il averti. Le principe de l’inviolabilité de la dignité humaine et du caractère sacré de la vie « compte toujours plus que tout intérêt national », a-t-il lancé à l’attention de la communauté internationale.

À ce propos, le Pape a pointé du doigt « une forme subtile de discrimination religieuse » en Europe ou en Amérique, qui consiste à limiter la possibilité des chrétiens « d’annoncer les vérités évangéliques […] en particulier lorsqu’ils défendent la dignité des plus faibles, des enfants à naître, des réfugiés et des migrants, ou lorsqu’ils promeuvent la famille ».

Soulignant la « dignité inaliénable de toute personne », le pontife américano-péruvien a défendu les migrants ou encore les détenus, souhaitant « que [leurs] peines soient proportionnées aux délits commis », qu’ils jouissent de conditions dignes et « que l’on s’efforce d’abolir la peine de mort ». Il a évoqué au passage la souffrance des détenus politiques « dans de nombreux États ».

Le Pape s’est fait le héraut de l’institution familiale, s’inquiétant de la tendance internationale « à négliger et à sous-estimer son rôle social fondamental, ce qui conduit à sa marginalisation institutionnelle progressive ». Il a exhorté les États à « mettre les familles en mesure d’accueillir et de prendre pleinement soin de la vie naissante », en particulier « dans les pays qui connaissent une baisse dramatique du taux de natalité ».

Incitant à rejeter « catégoriquement » les pratiques « qui nient ou instrumentalisent l’origine de la vie et son développement », il a exprimé la « profonde préoccupation » du Saint-Siège face aux initiatives de financement de « la mobilité transfrontalière » pour accéder au « droit à l’avortement sûr ». Pour le Pape, il est « déplorable que des ressources publiques soient consacrées à la suppression de la vie, au lieu d’être investies dans le soutien aux mères et aux familles ».

Léon XIV a aussi émis ses critiques sur la maternité de substitution, « qui transforme la gestation en un service négociable » et « viole la dignité tant de l’enfant, réduit à un “produit”, que de la mère, en instrumentalisant son corps ». Quant aux malades et aux personnes âgées, le Pape a demandé aux États de proposer « des solutions à la souffrance humaine, comme les soins palliatifs, et en promouvant des politiques de solidarité authentique, plutôt que d’encourager des formes de compassion illusoires comme l’euthanasie ».

Par ailleurs, l’évêque de Rome s’est soucié des jeunes confrontés à la dépendance aux drogues, souhaitant l’éradication de « ce fléau de l’humanité » et du trafic qui l’alimente. Il a plaidé pour « des politiques adéquates de désintoxication et des investissements plus importants dans la promotion humaine, l’éducation et la création d’emplois ».

Le Pape a ensuite fait un tour d’horizon des conflits en cours, assurant qu’à l’origine de chacun d’entre eux se trouve une « racine d’orgueil ». Il a en premier lieu dénoncé le « fardeau de souffrances » infligées à la population civile ukrainienne, insistant sur « l’urgence d’un cessez-le-feu immédiat ». Le Pape a lancé un appel à la communauté internationale pour lui demander de poursuivre ses efforts en faveur de solutions « justes et durables », assurant que le Saint-Siège est disponible pour « accompagner toute initiative favorisant la paix et la concorde ».

Se tournant vers la Terre sainte, Léon XIV a déploré que la population palestinienne soit toujours frappée par une « grave crise humanitaire » en dépit de la trêve annoncée en octobre dernier. Le Pape a assuré que le Saint-Siège suivrait avec attention les initiatives permettant aux Palestiniens de la bande de Gaza, mais aussi aux autres habitants de Terre sainte, d’avoir un avenir « sur leur propre terre ». Il a rappelé le soutien du Saint-Siège à une solution à deux États et dénoncé l’ « augmentation des violences en Cisjordanie » contre la population civile palestinienne.

Le Pape s’est ensuite inquiété de « l’aggravation des tensions dans la mer des Caraïbes et le long des côtes américaines du Pacifique », plaidant pour des « solutions pacifiques » qui ne soient pas guidées par des « intérêts partisans ». Il a en particulier cité les « récents développements » du Venezuela, renouvelant son appel à « respecter la volonté du peuple vénézuélien » et à l’aider à « sortir de la grave crise qui frappe le pays depuis de nombreuses années ». Sans citer spécifiquement le Venezuela, il s’est aussi alarmé du fait que le « principe établi après la Seconde Guerre mondiale, qui interdisait aux pays d’utiliser la force pour violer les frontières d’autrui », ait été « enfreint ».

Léon XIV a aussi rappelé la « situation dramatique » qui touche Haïti, évoquant les enlèvements, le trafic d’êtres humains et l’exil forcé d’une partie de la population. Il a demandé un « soutien concret » de la communauté internationale pour permettre au pays de « rétablir l’ordre démocratique » et de mettre fin aux violences.

Le chef de l’Église catholique a ensuite rappelé les « nombreuses victimes » dans la région des Grands Lacs en Afrique, estimant que ce conflit qui touche en particulier la République démocratique du Congo « a duré depuis trop longtemps ». Il a aussi évoqué la situation au Soudan, « transformé en un vaste champ de bataille » et mis en garde contre « l’instabilité politique qui persiste au Soudan du Sud ».

Le Pape a ensuite alerté contre » l’intensification des signes de tension » en Asie orientale, encourageant les parties concernées – sans les nommer – à une « approche pacifiste et dialoguante ». Il a aussi mis en avant la « grave crise humanitaire et sécuritaire » qui touche actuellement la Birmanie, rappelant le tremblement de terre dévastateur qui a aggravé la situation en mars 2025, et plaidant pour la mise en place de « processus démocratiques ».

Léon XIV s’est ensuite plus largement élevé contre l’idée « que la paix n’est possible que par la force et sous l’effet de la dissuasion ». « La guerre est revenue à la mode et une ferveur guerrière se répand », s’est-il inquiété. Il a insisté sur le fait que la paix nécessite « un effort patient et constant » et mis en avant une « diplomatie qui promeut le dialogue et le consensus ».

Le Pape a mis en garde les pays dotés d’un arsenal nucléaire et a plaidé pour le renouvellement du traité russo-américain New START sur la réduction de ces arsenaux, qui était entré en vigueur en 2011 et prendra fin le 5 février prochain. Il a aussi mis en garde contre une éventuelle « course à la production » d’armes utilisant l’intelligence artificielle, plaidant pour la mise en place de « cadres normatifs » garantissant la responsabilité humaine.

Plaidant pour une action politique guidée par « l’humilité de la vérité et le courage du pardon », Léon XIV a voulu mettre en avant les « signes d’une espérance courageuse » que propose aussi l’histoire diplomatique, rappelant notamment les accords de Dayton signés en 1995 qui avaient mis fin à la guerre en Bosnie-Herzégovine. Il a néanmoins reconnu la persistance de « tensions » dans la région. Le Pape a aussi salué la signature d’une déclaration commune de paix en août 2025 par l’Arménie et l’Azerbaïdjan, invitant les deux parties à résoudre les « problèmes encore en suspens ».

Le Pape a enfin salué « l’engagement dont ont fait preuve ces dernières années les Autorités vietnamiennes pour améliorer les relations avec le Saint-Siège et les conditions dans lesquelles l’Église opère dans le pays », y voyant des « germes de paix » à cultiver pour l’avenir. En juillet 2023, le Vietnam avait notamment accepté l’installation d’un représentant papal résident sur son territoire.

un article de Aleteia Access

Noël 2025 : Message Urbi et Orbi du Saint-Père

Depuis la Loggia centrale de la basilique Saint-Pierre, le pape Léon XIV a adressé son message Urbi et Orbi de Noël 2025, proclamant que la naissance du Christ à Bethléem est une Nativité de paix, qui appelle chaque personne et chaque nation à la responsabilité, au dialogue et à la solidarité envers les plus fragiles.

« Chers frères et sœurs !

Tous ensemble, réjouissons-nous dans le Seigneur : notre Sauveur est né sur terre ! Aujourd’hui, pour nous, descend du ciel la paix véritable » (Antienne d’ouverture de la messe de la nuit de Noël). Ainsi chante la liturgie dans la nuit de Noël, et ainsi résonne dans l’Église l’annonce de Bethléem : l’Enfant né de la Vierge Marie est le Christ Seigneur, envoyé par le Père pour nous sauver du péché et de la mort. Il est notre paix, Celui qui a vaincu la haine et l’inimitié par l’amour miséricordieux de Dieu. C’est pourquoi « la Nativité du Seigneur est une Nativité de paix » (Saint Léon le Grand, Sermon 26).

Jésus est né dans une étable, car il n’y avait pas de place pour Lui dans le logement. À sa naissance, sa mère Marie « l’emmaillota et le coucha dans une mangeoire » (cf. Lc 2, 7). Le Fils de Dieu, par qui tout a été créé, n’est pas accueilli et son berceau est une pauvre mangeoire d’animaux.

Le Verbe éternel du Père, que les cieux ne peuvent contenir, a choisi de venir au monde ainsi. Par amour, il a voulu naître d’une femme, afin de partager notre humanité ; par amour, il a accepté la pauvreté et le rejet et il s’est identifié à ceux qui sont mis au rebut et exclus.

Dans la Nativité de Jésus se profile déjà le choix fondamental qui guidera toute la vie du Fils de Dieu, jusqu’à sa mort sur la croix : le choix de ne pas nous faire porter le poids du péché, mais de le porter Lui-même pour nous, d’en assumer la charge. Lui seul pouvait le faire. Mais Il a montré en même temps ce que nous seuls pouvons faire, c’est-à-dire assumer chacun notre part de responsabilité. Oui, car Dieu, qui nous a créés sans nous, ne peut nous sauver sans nous (cf. saint Augustin, Discours 169, 11. 13), sans notre libre volonté d’aimer. Celui qui n’aime pas n’est pas sauvé, il est perdu. Et celui qui n’aime pas son frère qu’il voit, ne peut aimer Dieu qu’il ne voit pas (cf. 1 Jn 4, 20).

Sœurs et frères, voici le chemin de la paix : la responsabilité. Si chacun – à tous les niveaux –, au lieu d’accuser les autres, reconnaissait d’abord ses propres fautes et demandait pardon à Dieu, et en même temps se mettait à la place de ceux qui souffrent, se montrait solidaire des plus faibles et des opprimés, alors le monde changerait.

Jésus-Christ est notre paix avant tout parce qu’Il nous libère du péché, ensuite parce qu’Il nous montre la voie à suivre pour surmonter les conflits, tous les conflits, des conflits interpersonnels aux conflits internationaux. Sans un cœur libéré du péché, un cœur pardonné, on ne peut être un homme ou une femme pacifique, artisan de paix. C’est pour cela que Jésus est né à Bethléem et qu’il est mort sur la croix : pour nous libérer du péché. Il est le Sauveur. Avec sa grâce, nous pouvons et devons tous faire notre part pour rejeter la haine, la violence, la confrontation et pratiquer le dialogue, la paix, la réconciliation.

En ce jour de fête, je souhaite adresser un salut chaleureux et paternel à tous les chrétiens, en particulier à ceux qui vivent au Moyen-Orient que j’ai voulu rencontrer récemment lors de mon premier Voyage apostolique. J’ai écouté leurs craintes et je connais bien leur sentiment d’impuissance face à des dynamiques de pouvoir qui les dépassent. L’Enfant qui naît aujourd’hui à Bethléem est le même Jésus qui dit : « Ayez la paix en moi. Dans le monde, vous avez à souffrir, mais courage ! Moi, je suis vainqueur du monde ! » (Jn 16, 33).

Nous L’invoquons, pour la justice, la paix et la stabilité pour au Liban, en Palestine, en Israël et en Syrie, confiants dans ces paroles divines : « L’œuvre de la justice sera la paix, et la pratique de la justice, le calme et la sécurité pour toujours » (Is 32, 17).

Nous confions au Prince de la Paix tout le continent européen, en Lui demandant de continuer d’y inspirer un esprit communautaire et de collaboration, fidèle à ses racines chrétiennes et à son histoire, un esprit solidaire et accueillant envers ceux qui sont dans le besoin. Nous prions tout particulièrement pour le peuple ukrainien meurtri : que le bruit des armes cesse et que les parties impliquées, soutenues par l’engagement de la communauté internationale, trouvent le courage de dialoguer de manière sincère, directe et respectueuse.

Nous supplions l’Enfant de Bethléem d’accorder la paix et la consolation aux les victimes de toutes les guerres en cours dans le monde, en particulier celles qui sont oubliées, et pour tous ceux qui souffrent à cause de l’injustice, de l’instabilité politique, de la persécution religieuse et du terrorisme. Je pense en particulier à nos frères et sœurs du Soudan, du Soudan du Sud, du Mali, du Burkina Faso et de la République Démocratique du Congo.

En ces derniers jours du Jubilé de l’Espérance, prions le Dieu-fait-homme pour le cher peuple d’Haïti, afin que cesse toute forme de violence dans le pays et qu’il puisse progresser sur la voie de la paix et de la réconciliation.

Que l’Enfant Jésus inspire tous ceux qui, en Amérique latine, ont des responsabilités politiques afin que, face aux nombreux défis, la place soit donnée au dialogue pour le bien commun et non pas aux préjugés idéologiques et partisans.

Nous demandons au Prince de la Paix d’éclairer le Myanmar de la lumière d’un avenir de réconciliation. Qu’Il redonne espérance aux jeunes générations, qu’Il guide le peuple birman sur les chemins de la paix et qu’Il accompagne ceux qui sont privés de logement, de sécurité ou de confiance en l’avenir.

Nous Lui demandons de rétablir l’ancienne amitié entre la Thaïlande et le Cambodge et que les parties concernées continuent à œuvrer pour la réconciliation et la paix. Nous Lui confions également les populations d’Asie du Sud et d’Océanie, durement éprouvées par de récentes et dévastatrices catastrophes naturelles qui ont frappé durement des populations entières. Face à ces épreuves, j’invite chacun à renouveler avec conviction l’engagement commun à venir en aide à ceux qui souffrent.

Chers frères et sœurs,

dans l’obscurité de la nuit, « la vraie Lumière qui éclaire tout homme » est venue au monde (Jn 1, 9), mais « les siens ne l’ont pas reçue » (Jn 1, 11). Ne nous laissons pas gagner par l’indifférence envers ceux qui souffrent, car Dieu n’est pas indifférent à nos misères.

En se faisant homme, Jésus prend sur Lui notre fragilité, Il s’identifie à chacun de nous : à ceux qui n’ont plus rien et ont tout perdu, comme les habitants de Gaza ; à ceux qui sont en proie à la faim et à la pauvreté, comme le peuple yéménite ; à ceux qui fuient leur terre pour chercher un avenir ailleurs, comme les nombreux réfugiés et migrants qui traversent la Méditerranée ou parcourent le continent américain ; à ceux qui ont perdu leur emploi et ceux qui en cherchent un, comme tant de jeunes qui peinent à trouver un travail ; à ceux qui sont exploités, comme les trop nombreux travailleurs sous-payés ; à ceux qui sont en prison et vivent souvent dans des conditions inhumaines.

Au cœur de Dieu parvient l’invocation de paix qui monte de chaque terre, comme l’écrit un poète :

En ce jour saint, ouvrons notre cœur à nos frères et sœurs qui sont dans le besoin et dans la peine. Ce faisant, nous l’ouvrons à l’Enfant Jésus qui nous accueille à bras ouverts et nous révèle sa divinité : « Mais à tous ceux qui l’ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu » (Jn 1, 12).

Dans quelques jours, l’année jubilaire prendra fin. Les portes saintes se fermeront, mais le Christ, notre espérance, restera toujours avec nous ! Il est la Porte toujours ouverte qui nous introduit dans la vie divine. Telle est la bonne nouvelle de ce jour : l’Enfant qui est né est Dieu –fait-homme ; Il ne vient pas pour condamner mais pour sauver ; son apparition n’est pas éphémère, Il vient pour rester et se donner Lui-même. En Lui, chaque blessure est guérie et chaque cœur trouve repos et paix. « La Nativité du Seigneur est une Nativité de paix ».

Je souhaite de tout cœur à chacun un serein et saint Noël !

1] Y. Amichai, « Wildpeace », dans The Poetry of Yehuda Amichai, Farrar, Straus and Giroux, 2015.

Noël qui vient nous invite à l’allégresse. Pourtant, nombreux sont ceux qui, chaque année, le vivent dans les conflits, la maladie, le deuil ou la solitude. La joie de Noël est-elle pour eux ?

Lorsqu’on a le cœur serré, on se sent comme étranger à l‘atmosphère festive qui règne un peu partout à cette époque de l’année. Comment se mettre à l’unisson de la liesse générale lorsqu’on vient de voir son épouse partir avec un autre homme, qu’un enfant est gravement malade, ou que le chômage se prolonge, faisant peser sur l’avenir une terrible incertitude ? Comment ne pas ressentir plus douloureusement qu’à l’accoutumée la morsure de la solitude, lorsqu’on voit dans les rues et derrière les fenêtres illuminées des familles et des amis heureux de se réunir ?

Ou aux petits enfants choyés que leur insouciance protège, au moins partiellement, du malheur ?

Non. L’Ange l’a bien dit aux bergers de Bethléem : la joie de Noël est « pour tout le peuple » (Luc 2, 10). Elle nous concerne tous, sans exception. Encore faut-il s’entendre sur le mot « joie ».

La joie promise par l’Ange ne se trouve pas dans les hypermarchés, ni au fond des bouteilles de champagne. Et c’est bien là ce qui est difficile à Noël : tant de sollicitations nous poussent à chercher le bonheur là où il n’est pas ! Nous sommes tous tentés de confondre les joies de ce monde avec celle dont Jésus parle lorsqu’Il dit : « Heureux les doux, heureux les pauvres, heureux ceux qui pleurent… ».

Autrement dit : à la lumière de Pâques. Et nous voyons bien que Jésus renverse notre ordre de valeurs. Il ne nous dit pas : « Heureux ceux qui ne manquent de rien, ceux qui vont festoyer gaiement autour de la table du réveillon ». Mais : « Heureux ceux qui, en cette nuit de Noël, seront doux, pauvres, affamés, vulnérables. Heureux ceux qui ont faim et soif du Salut que je viens leur apporter ».

A Noël comme en tout temps, le chemin du bonheur passe paradoxalement par la Croix. D’ailleurs, il suffit pour le pressentir de regarder la crèche, de contempler le dénuement de la Sainte Famille, la simplicité des bergers, et la totale dépendance de ce tout petit Enfant, venu au monde dans l’indigence, menacé par la fureur d’Hérode, et cependant Roi des rois.

Ce n’est pas la pauvreté de la crèche qui est importante, c’est le Royaume dont elle est le signe et que seuls possèdent ceux qui ont un cœur de pauvre… qu’ils fêtent Noël dans l’opulence ou dans le dénuement.

Noël qui vient nous invite à l’allégresse. Pourtant, nombreux sont ceux qui, chaque année, le vivent dans les conflits, la maladie, le deuil ou la solitude. La joie de Noël est-elle pour eux ?

Lorsqu’on a le cœur serré, on se sent comme étranger à l’atmosphère festive qui règne un peu partout à cette époque de l’année. Comment se mettre à l’unisson de la liesse générale lorsqu’on vient de voir son épouse partir avec un autre homme, qu’un enfant est gravement malade, ou que le chômage se prolonge, faisant peser sur l’avenir une terrible incertitude ? Comment ne pas ressentir plus douloureusement qu’à l’accoutumée la morsure de la solitude, lorsqu’on voit dans les rues et derrière les fenêtres illuminées des familles et des amis heureux de se réunir ?

Car Jésus vient les consoler. Et pour cela, Il choisit d’avoir besoin de nous.

Pour que la joie de Noël soit manifestée concrètement à tout homme, Jésus nous demande de partager, d’accueillir, d’écouter, de pardonner, de faire le premier pas vers un frère qu’une vieille querelle tient éloigné de la famille, d’être attentif à un voisin dans le deuil, à des amis désemparés, ou d’organiser une petite fête paroissiale afin qu’en la nuit de Noël personne ne se retrouve seul après la messe.

Ce que nous pouvons faire nous semble dérisoire ? Peu importe. Un jour, dans une très grande salle, un prédicateur a fait éteindre toutes les lumières. Puis il a allumé son briquet et a demandé aux milliers de personnes présentes : « Qui d’entre vous voit cette flamme ? » Une immense clameur lui a répondu.

Tant de gens vont vivre Noël dans la souffrance, la guerre, la misère ! Nous n’y pouvons presque rien. Nous pouvons seulement allumer une petite flamme – mais cette petite flamme change tout.

Pour que la joie de Noël brille aux yeux de tout homme, acceptons de l’accueillir et de la partager avec un cœur doux et humble, affamé de justice, miséricordieux, épris de paix. Un cœur de pauvre.

Christine Ponsard, Famille chrétienne

Peu avant de s’envoler pour son premier voyage apostolique en Turquie, où il commémorera le 1700e anniversaire du concile de Nicée, le pape Léon XIV a publié une lettre apostolique « In unitate fidei. » Le souverain pontife y souligne l’actualité du Credo, prière commune à toutes les confessions chrétiennes, et invite les églises à l’unité.

L’avion pontifical décollera ce jeudi 27 novembre pour trois jours en Turquie, avant de rejoindre le Liban. Un premier voyage hors d’Italie aux enjeux multiples, et surtout un anniversaire d’importance pour l’Église : en 325 se tint à Nicée (actuelle Iznik) le premier concile œcuménique de l’histoire du christianisme. Dans une lettre apostolique publiée le 23 novembre, Léon XIV fait mémoire de l’événement, et en souligne l’actualité.

Le pape revient d’abord longuement sur l’histoire même du Concile, qui s’ouvrit alors que «les blessures des persécutions contre les chrétiens étaient encore vives». Si le christianisme était admis dans l’Empire romain depuis une vingtaine d’années, «disputes et conflits ont rapidement émergé au sein de l’Église.»

C’est d’ailleurs pour répondre au moine égyptien Arius, qui enseignait que le Christ n’était pas le Fils de Dieu, que s’est réuni le Concile. Comme le rappelle le pape, c’est à l’initiative de l’Empereur Constantin lui-même, qui voit la paix sociale et l’unité politique menacée par ces querelles théologiques, que se tient cette assemblée.

Des 318 « Pères » venus participer, une majorité provient d’Orient. Léon XIV s’arrête particulièrement sur la figure de Saint Athanase, diacre à Alexandrie et principal opposant d’Arius. Ce dernier insiste sur l’importance de la divinité du Christ : si Dieu se fait homme, c’est pour diviniser les hommes.

Tout l’enjeu pour le Concile est d’énoncer le contenu de la foi chrétienne. D’abord en un Dieu unique, Père, Fils et Esprit Saint. Ensuite en un Dieu qui «s’est fait proche de nous et est venu à notre rencontre en Jésus-Christ.» Enfin, en un Dieu «qui veut que nous ayons la vie, et que nous l’ayons en abondance», et qui pour ce faire a donné sa vie pour les hommes.

Léon XIV invite alors les chrétiens à s’interroger sur l’actualité de ce message millénaire dans leur vie de foi personnelle : «Avons-nous le sentiment qu’il concerne aussi notre situation actuelle ? […] Que signifie ce que nous disons pour notre vie ?». Et le pape d’avertir : «Le Credo de Nicée nous invite donc à un examen de conscience. Que signifie Dieu pour moi et comment est-ce que je témoigne de ma foi en Lui ?»

Le texte se clôt sur un appel à l’unité de l’Église, dont le Credo de Nicée est la pierre angulaire. «Nous partageons la foi en un seul et unique Dieu, Père de tous les hommes, nous confessons ensemble l’unique Seigneur et vrai Fils de Dieu Jésus-Christ et l’Unique Esprit Saint […]. Ce qui nous unit est vraiment bien plus grand que ce qui nous divise !» Pour le pape, il y a urgence à ce que les chrétiens se retrouvent autour de ce dépôt commun de la foi, pour devenir « signe de paix et instrument de réconciliation » au milieu d’un monde déchiré par les guerres.

Tout en évitant le double écueil d’un retour en arrière et d’un enlisement dans le statu quo, Léon XIV exhorte à regarder vers l’avenir, et à travailler à la réconciliation des églises par la voie «du dialogue, d’échange de nos dons et de nos patrimoines spirituels».

Les enjeux soulevés par le texte ne sont pas moindres. En Turquie, Léon XIV rencontrera le patriarche Bartholomée Ier, primat de l’Eglise orthodoxe de Constantinople. Dans ce pays comme au Liban, les chrétiens sont largement minoritaires. Pour eux, la venue du pape est un signe fort.

article Par Camille Dénecé, tiré du Pélerin

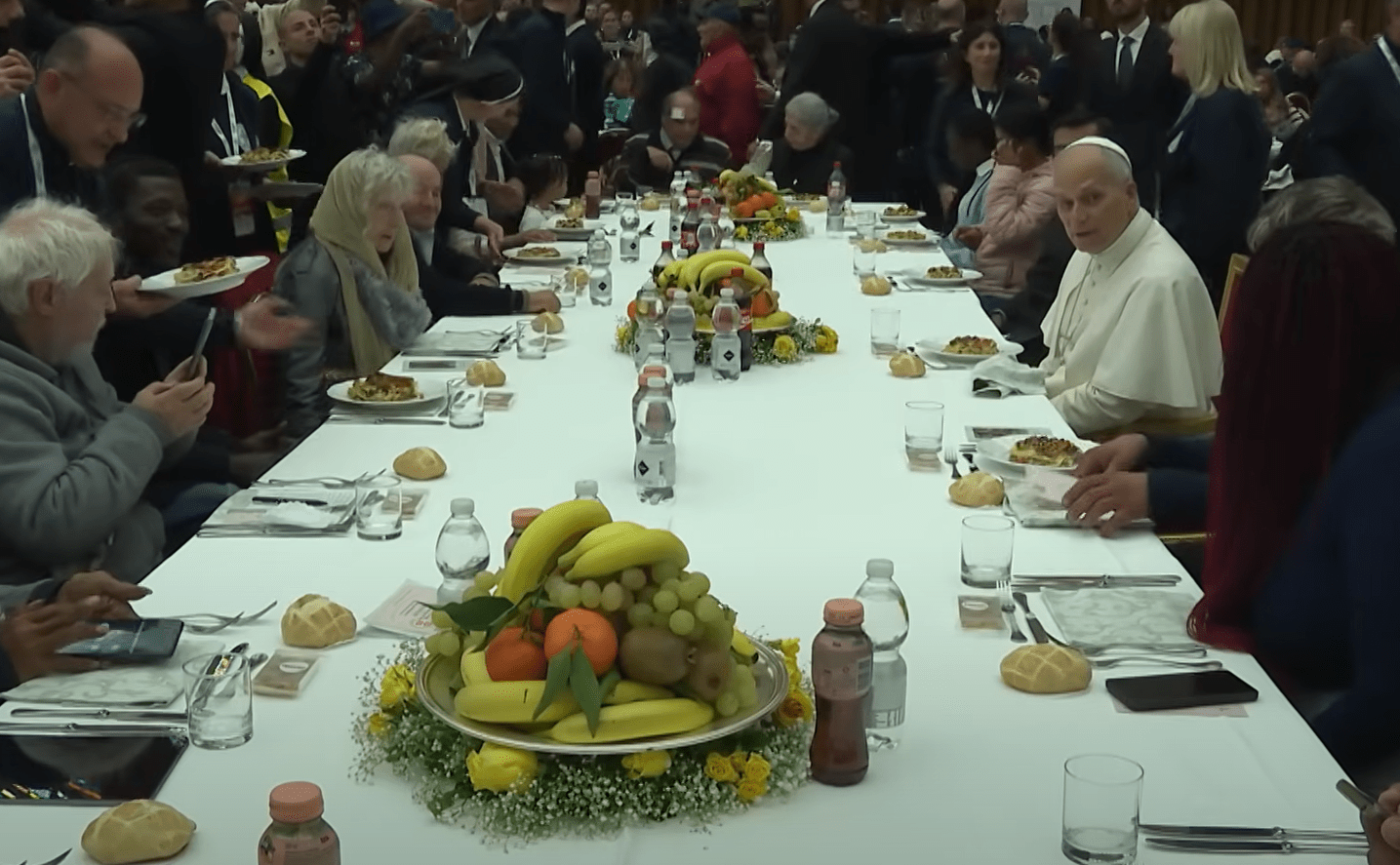

Les pauvres ne sont pas une distraction pour l’Église, ils sont nos frères et sœurs les plus aimés, car chacun d’eux, par son existence et aussi par les paroles et la sagesse dont il est porteur, nous invite à toucher du doigt la vérité de l’Évangile. C’est pourquoi la Journée mondiale des pauvres veut rappeler à nos communautés que les pauvres sont au centre de toute l’œuvre pastorale. Non seulement en son aspect charitable, mais également en ce que l’Église célèbre et annonce. Dieu a pris leur pauvreté pour nous rendre riches à travers leurs voix, leurs histoires, leurs visages. Toutes les formes de pauvreté, sans exception, sont un appel à vivre concrètement l’Évangile et à offrir des signes efficaces d’espérance.

On oublie trop souvent de dire cette vérité essentielle : on devient saint parce qu’on veut permettre aux autres de le devenir. Non par ses propres forces, explique le père Benoist de Sinety, curé-doyen de la paroisse de Lille-centre, mais en laissant son cœur être dilaté par l’amour de Dieu.

Plusieurs religieux catholiques relatent de nombreuses exactions au Cameroun. Des miliciens étrangers qui tirent à balles réelles sur des jeunes et des femmes au Nord, à l’Ouest et dans la région du Littoral. De nombreuses personnes sont emmenées dans des lieux inconnus. Le père Ludovic Lado, sj, relate dans des vidéos facilement accessibles, la situation de nombreux adolescents qui sont arrêtés arbitrairement, blessés ou assassinés. Pour l’instant, mais pour combien de temps ? les résistants demeurent plutôt non-violents devant la violence d’un tyran de 92 ans qui s’accroche au pouvoir. Il suffirait de si peu pour que Paul Biya accueille cette vérité qu’il n’est plus souhaité par son peuple pour le conduire. Mais les enjeux sont si grands pour les puissances en place et pour les finances de quelques-uns…

Élu pour la première fois en 1984, mais dans l’appareil politique de son pays depuis l’indépendance le 1er janvier 1960, celui qui a introduit le multipartisme contraint et forcé par les grandes puissances environnantes, ancien étudiant en Sorbonne et à l’Institut de Sciences politiques de Paris, n’hésite pas à continuer à se présenter comme le père de la nation. De l’avis de beaucoup d’observateurs, la situation ne cesse de se tendre et risque de devenir intenable si rien n’est fait pour faire entendre raison à l’autocrate.

En croisant en cette veille de la Toussaint les étudiants joyeux, tout épris de la fête d’Halloween au point d’en revêtir les masques de mort et de peur, je pensais aux visages de ces jeunes Camerounais habités par le courage et par l’ambition de construire un pays plus juste. On est pris de vertige devant cette mort que l’on singe ici et que l’on subit là-bas. Il ne s’agit pas de stigmatiser ceux qui s’amusent, même si les mœurs importées d’outre-Atlantique ne sont pas des plus élégantes. Il s’agit de s’interroger : après tout n’est-ce pas le sens de ce 1er novembre ?

Qu’est-ce en effet que la sainteté sinon de désirer avant toute autre chose que l’autre puisse y parvenir ? On a (trop) longtemps expliqué au baptisé qu’il lui fallait parvenir à cet idéal, en fait inatteignable par ses seules forces. On n’est pas saint à la force du poignet. Les confessionnaux débordent de jeunes gens désespérés de ne pouvoir y parvenir par le seul exercice de leur volonté et la pratique des vertus enseignées. On oublie trop souvent de leur dire cette vérité essentielle : on devient saint parce qu’on veut permettre aux autres de le devenir. C’est parce que l’amour peut transfigurer une vie au point de faire désirer le meilleur pour les autres avant de le revendiquer pour soi, que l’on accède à la sainteté.

Au diable l’individualisme narcissique qui nous pousse à nous examiner sous toutes les coutures et mesurer avec anxiété si nous progressons ou pas ! Vouloir être saint c’est accepter de laisser son cœur être dilaté par l’amour de Dieu et apprendre à regarder l’autre comme un frère pour lequel on veut le meilleur, plutôt que de le voir comme un étranger ou un concurrent. Évoquer la situation tragique dans laquelle se trouve ce grand pays qu’est le Cameroun nous renvoie à cela. De même que les prières universelles de nos messes dominicales ne sont pas la récitation des grands titres du 20h : elles sont plutôt l’écho de ce désir que tout baptisé doit accueillir en lui que le monde progresse vers la paix et la justice afin que des hommes et des femmes de plus en plus nombreux puissent y découvrir et y goûter la puissance de l’Amour de Dieu.

Plutôt que nous grimer avec les masques d’une mort que nous redoutons, nous devrions être attentifs à lutter autour de nous contre ce qui entraîne nos frères vers celle-ci. La dévotion au Sacré Cœur de Jésus ne nous invite pas à autre chose : ne pas garder pour nous ce que nous découvrons de ce fleuve de miséricorde et de bonté, mais nous y désaltérer pour à notre tour et là où nous sommes, le communiquer au monde, en actes et en vérité.

Le Père Verkys a d’abord fait une annonce :

Abonnement à « Prions en Église » : Possibilité d’un tarif réduit via une commande groupée avant décembre : contact à prendre à la permanence de la paroisse.

Il a ensuite fixé le thème de l’année pastorale en nous donnant une devise et en précisant le sens :

Devise : « Aimer plus le Christ pour mieux aimer les autres ».

Sens : L’amour de Dieu est à la source de toute mission. L’évangélisation découle de cet amour vécu et partagé. La communauté doit grandir dans la communion, la foi et l’engagement

mutuel

Il a énoncé les temps forts de l’année :

Avent : « Messe des veilleurs » chaque semaine pour symboliser l’attente du Seigneur.

Carême : Conférences centrées sur l’encyclique Dilexit Nos (Il nous a aimés) et le Sacré-Cœur de Jésus.

Puis il a lancé un Appel à l’engagement :

Il a réaffirmé son attachement à la communauté malgré ses nouvelles fonctions diocésaines (pastorale du tourisme et des loisirs), souhaité une année placée sous le Signe de l’Amour et du Sacré-Cœur et fait un appel à rejoindre la chaîne d’adoration eucharistique « 24h pour le Seigneur ». Enfin, il a donné un message de fraternité : aimer sans distinction, vivre la charité au quotidien.

Conclusion :

Le Père Verkys a appelé les fidèles à s’unir autour du Christ, servir avec amour, faire grandir la foi

communautaire.

«Puisse le Sacré-Cœur de Jésus nous unir pour que cette Année Pastorale soit vraiment

une année de l’amour ».

Jean Pierre Gouirand